公開日: / 更新日:

生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が使用されることにより、労働災害の原因が多様化しその把握が困難になってきています。 このような現状において、さらに労働災害の減少を図るためには、労働安全衛生関係法令に規定される最低基準としての災害防止基準を遵守したり、発生した労働災害の原因を調査し再発防止策を確立するだけでなく、事業者による自主的な安全衛生管理が求められています。

具体的には、事業者が自主的に個々の事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する「危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)」を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずる取組を行うことが重要です。 そのため、労働安全衛生法(安衛法)に第28条の2が追加され、平成18年4月から新たに「リスクアセスメント」の実施が事業者の努力義務とされました。

リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順のことを言います。事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。

このページでは、リスクアセスメントの工程を解説するとともに、リスクアセスメントを行う際に役立つツールをご紹介いたします。

経営のトップが従業員・関係者に対してリスクアセスメントを行うことを宣言し、全員参加で実施しましょう。

実施体制の例としては

| 社長・工場長 | 決意表明 |

|---|---|

| 部長・課長 | 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者など |

| 班長・職長 | 作業指揮者 |

が挙げられます。

材料や設備、作業方法を新規に導入した時または変更した時、労働災害が発生した時などが実施時期ですが、作業や材料の特性、事業所の状況に合わせて計画的・定期的に実施する場合もあります。

ヒヤリハット情報、危険予知活動の事例、安全パトロールの結果、類似災害情報、過去の災害事例などが入手すべき情報です。

作業単位で設備や材料、作業内容、環境などについて危険性・有害性を特定します。ここでいう危険性・有害性は作業者の死亡、けが、病気につながるものや状況のことです。

普段の作業でも、危険がないかという目で現場を観察し、「●●のようなリスクがあるので、○○すると◆◆が起きてしまう」というように労働災害に至る流れを書き出してみましょう。

特定された危険性・有害性によって発生する恐れのある災害について、リスクの大きさを見積もります。

ここでは、特定した危険性・有害性が発生する確率と、作業者に与えるケガや病気の重篤度を組み合わせてリスクの大きさを見積もるマトリクス法を紹介します。

マトリクス法

まずはその災害が発生した場合に作業者に与えるケガや病気の重篤度を区分します。例えば、下表のようなイメージです。

| 重篤度 | 災害の程度・内容の目安 |

|---|---|

| 致命的・重大 | 死亡災害や身体の一部に永久的損傷を伴うもの 1か月以上の休業災害、一度に多数の被災者を伴うもの |

| 中程度 | 1か月未満の休業災害、一度に複数の被災者を伴うもの |

| 軽度 | 不休災害やかすり傷程度のもの |

次に、危険性・有害性が発生する可能性を区分します。例えば、下表のようなイメージです。

| 発生の可能性の度合い | 内容の目安 |

|---|---|

| 高い | 毎日頻繁に危険性・有害性に接近するもの かなりの注意力でも災害につながり回避困難なもの |

| 可能性がある | 故障、修理、調整等の非定常的な作業で危険性・有害性に時々接近するもの うっかりしていると災害になるもの |

| ほとんどない | 危険性・有害性の近くに立ち寄ったり接近することがめったにないもの 通常の状態では災害にならないもの |

重篤度と発生の可能性を組み合わせてリスクを見積ります。

| 重篤度 | 負傷・疾病の重篤度 | |||

|---|---|---|---|---|

| 発生の可能性 | 致命的・重大 | 中程度 | 軽度 | |

| 負傷または疾病の可能性 | 高い | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |

| 可能性がある | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | |

| ほとんどない | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |

リスクの程度(Ⅲ~Ⅰ)に応じた優先度と対応措置を決定します。

| リスクレベル(優先度) | リスクの程度 | 対応措置 |

|---|---|---|

| Ⅲ | 直ちに解決すべき 重大なリスクがある。 | 措置を講じるまで作業停止する。 十分な費用と労力を投入する必要がある。 |

| Ⅱ | 速やかにリスク低減措置を講じる必要のあるリスクがある。 | 措置を講じるまで作業を行わないことが望ましい。 優先的に費用と労力を投入する必要がある。 |

| Ⅰ | 必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。 | 必要に応じてリスク低減措置を講じる。 |

リスクを見積もり、優先度を決定した後は、リスク低減措置を検討・実施します。リスク低減措置の検討にも優先順位があり、法令で定められた事項がある場合は必ず実施しなければなりません。

まず根本から危険作業をなくしたり、身体への有害性を見直したりすること(本質的対策)でリスクを減らす検討を行います。それが難しい場合は工学的対策、管理的対策を検討します。個人用保護具の使用は最後の対策です。

リスク低減措置の優先順位

優先順位1.法令に定められた事項の実施

優先順位2.設計や計画の段階における措置

危険な作業の廃止や変更、危険性・有害性の低い材料への切り替え、安全な施行方法への変更などのリスク低減措置を検討します。

注意!材料の切り替えを検討する際は、危険有害性が低いことが明らかな物質への代替を行うことが大切です。危険有害性が不明な化学物質への代替は避けなければなりません。

優先順位3.工学的対策

ガードやインターロック、安全装置、局所排気装置の設置といった物理的な対策

優先順位4.管理的対策

マニュアルの整備、立ち入り禁止措置、ばく露管理、教育訓練等といった対策

優先順位5.個人用保護具の使用

上記の措置を講じた場合においても、低減しきれなかったリスクに対してのみ実施します。

リスクアセスメントの内容と結果を記録し、参加者や関係部署と共有しましょう。リスクアセスメントの実施が適切であったかどうか有効性を確認すると同時に、見直しや改善が必要かどうかを検討し次年度以降の活動に活用します。

化学物質の危険性に対するリスクアセスメントを実施するための手法は、簡易的な手法と詳細な解析を用いるものがあります。簡易的な手法では、化学物質にどんな危険性があるのかに気づくためのツールとして活用できる一方、作業の内容や作業環境などは考慮されないため、具体的なリスク低減措置を検討・実行するために必要な情報を得ることは難しいです。

詳細な解析を用いる手法では、実際に現場で行っている作業での化学物質の取扱条件も考慮して、火災や爆発の発生に至るシナリオを調査することで具体的なリスク低減措置を検討・実行することができる一方、多くの時間・労力が必要なうえに化学反応やリスク低減措置移管する知識や情報が必要なため専門家による指導が必要な場合があります。

簡易的な手法の1つとして活用できるツールが、厚生労働省の開発したクリエイトシンプル(CREATE-SIMPLE:Chemical Risk Easy Assessment Tool, Edited for Service Industry and MultiPLE workplaces)です。

クリエイトシンプルはサービス業など幅広い業種に向けた化学物質のリスクアセスメントツールで、化学物質の吸入ばく露、経皮ばく露による健康リスクと爆発物や引火性などの危険性リスクを対象としています。化学物質のSDSに記載されている情報と簡単な質問に対する回答を入力していくだけでリスクの見積もりが可能です。

厚生労働省のサイトにジャンプします。

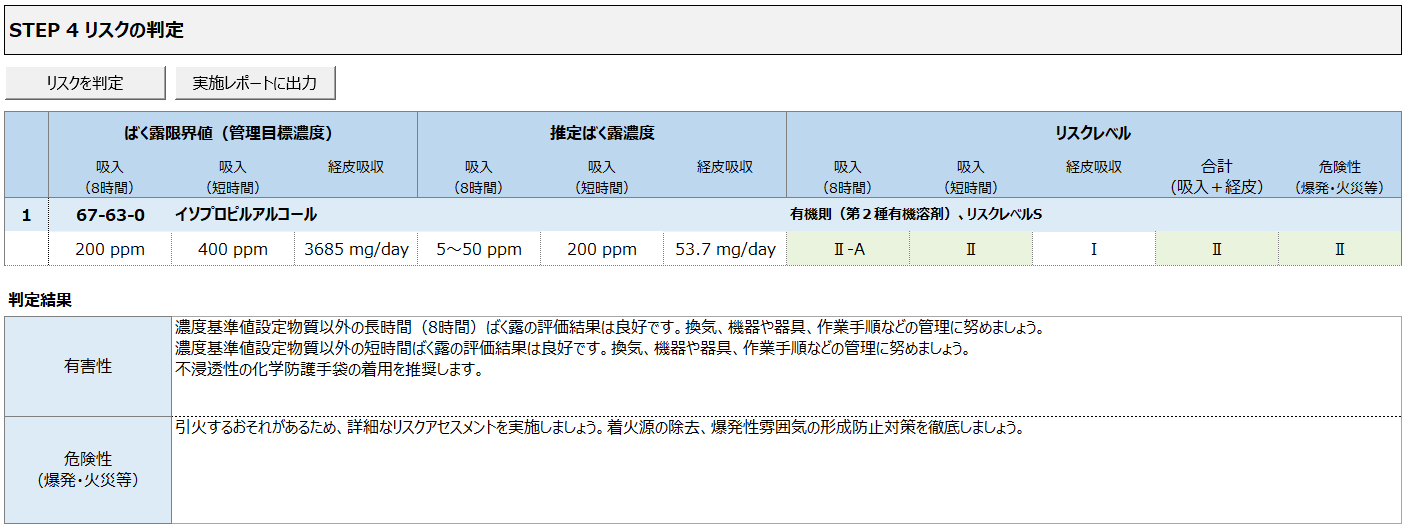

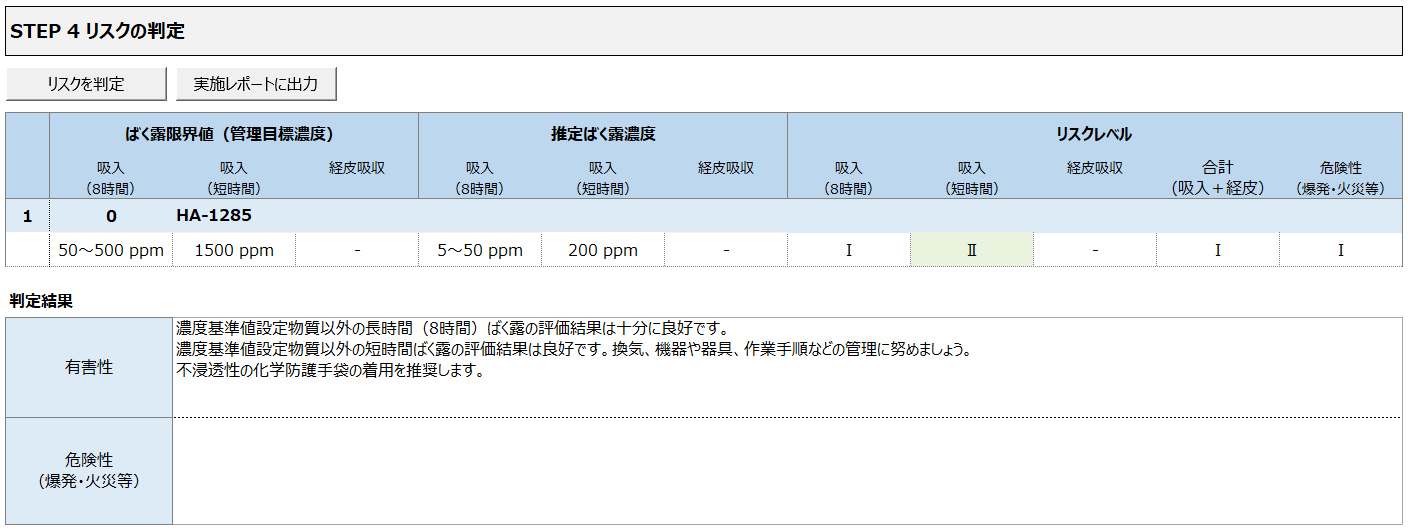

ここからは実際に、IPAとHA-1285を使用してメタルマスクを洗浄している現場のリスクを見積もった場合をご紹介します。

想定する条件

・IPAおよびHA-1285でメタルマスクを拭き上げ洗浄する現場を想定しています。

クリエイトシンプルのSTEP3.作業内容に関する質問の回答は下記としました。

| Q1 製品の取扱量はどのくらいですか。 ― 少量(100mL以上~1000mL未満) |

| Q2 スプレー作業など空気中に飛散しやすい作業を行っていますか。 ― いいえ |

| Q3 化学物質を塗布する合計面積は1m2以上ですか。 ― いいえ |

| Q4 作業場の換気状況はどのくらいですか。 ― 換気レベルC(工業的な全体換気、屋外作業) |

| Q5 一日あたりの化学物質の作業時間(ばく露時間)はどのくらいですか。 ― 30分超~1時間以下 |

| Q6 化学物質の取扱頻度はどのくらいですか。 ― 週1回以上 5日/週 |

| Q7 作業内容のばく露濃度の変動の大きさはどのくらいですか。 ― ばく露濃度の変動が小さい作業 |

| Q8 化学物質が皮膚に接触する面積はどれくらですか。 ― 両手の手のひらに付着 |

| Q9 取り扱う化学物質に適した手袋を着用していますか。 ― 耐透過性・耐浸透性の手袋を使用している。 |

| Q10 手袋の適正な使用方法に関する教育は行っていますか。 ― 基本的な教育や訓練を行っている。 |

| Q11 化学物質の取扱温度はどのくらいですか。 ― 室温 |

| Q12 着火源を取り除く対策は講じていますか。 ― はい |

| Q13 爆発性雰囲気形成防止対策を実施していますか。 ― はい |

| Q14 近傍で有機物や金属の取り扱いがありますか。 ― はい |

| Q15 取り扱い物質が空気又は水に接触する可能性がありますか。 ― はい |

洗浄液を置き換えるだけで、吸入と危険性のリスクを低減することができました。化研テックでは、低毒性、非危険物タイプの洗浄剤を用途に合わせて多数ラインナップしております。化学品のリスクアセスメントのリスク低減措置でお悩みの方は、化研テックに相談下さい。

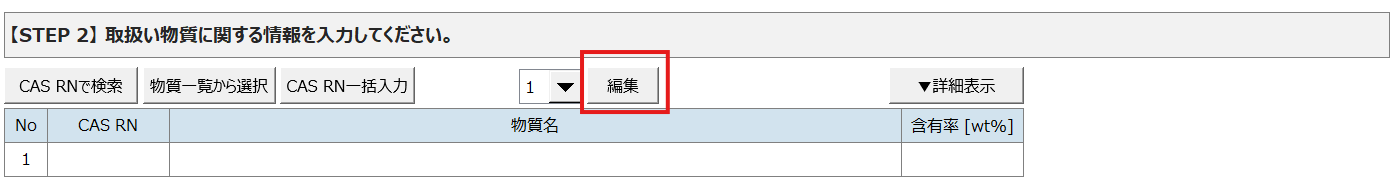

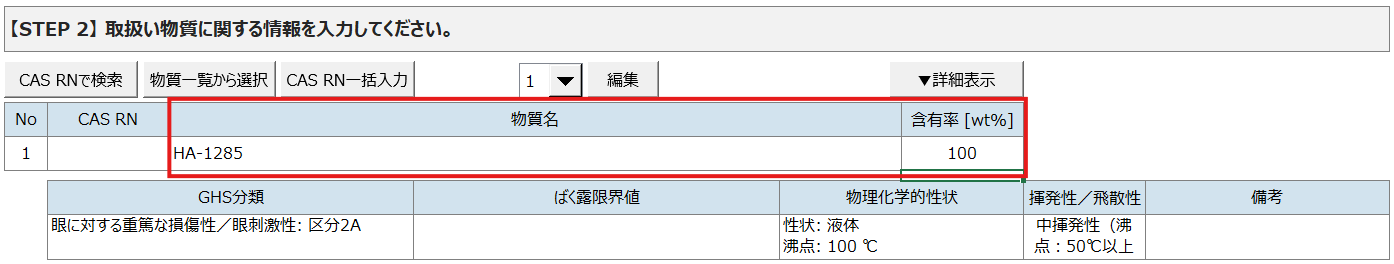

STEP2.取り扱い物質に関する情報 の入力欄にある「編集」をクリックします。

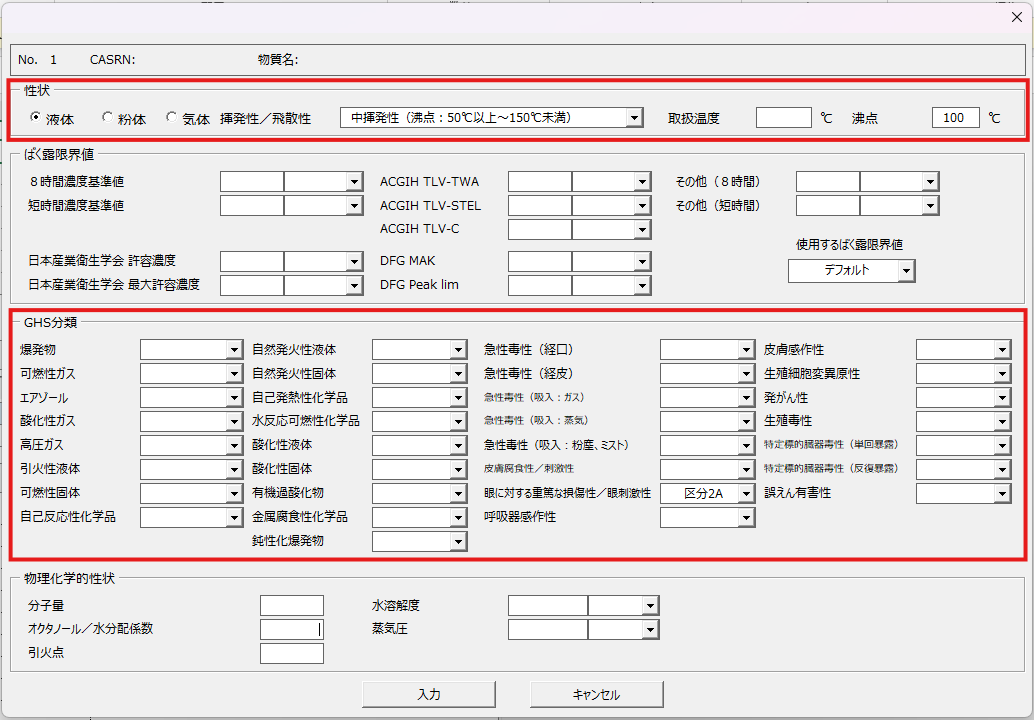

性状部分を記載し、SDSの「化学品のGHS分類」に記載のある項目を入力します。(画像はHA-1285の例です。)入力が終わったら「入力」をクリックします。

製品名と含有量を入力します。

あとは、その他の必要事項を記入し、「リスクを判定」ボタンをクリックすれば判定が行われます。

| ご不明な点やお問い合わせがございましたら、下記のフォームよりご連絡ください。 お問い合せの内容によっては、ご返事までにお時間をいただくこともございます。 製品資料(SDS/安全データシートやTDS、取扱説明書など)がご入用の方は、「SDSなど製品資料の送付依頼はこちら」よりお問い合わせください。 |

|

| ‼ お問い合わせフォームからのセールス等は固くお断りいたします。送信いただいても対応いたしかねます。 ‼ | |

マイクロクリーナー、マークレス、パレットクリーナー、TK-PASTE、カケンスタット、化研テック HAシリーズ、KAKEN TECHは化研テック株式会社の登録商標です。